宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.宅地建物取引業者Aが、免許の更新をした場合において従前の免許の有効期間の満了の日までに、その申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後その効力を失う。

2.宅地建物取引業者Bが宅地建物取引業者Cに自己の名義をもって宅地建物取引業を営ませる行為は、Bが名義の使用を書面で指示している場合であれば、宅地建物取引業法に違反しない。

3.宅地建物取引業者D(甲県知事免許)は、国土交通大臣に免許換えの申請をし、その免許を受けなければ、乙県所在の宅地の売買の媒介をすることはできない。

4.宅地建物取引業者E(丙県知事免許)の免許の更新に当たって、丙県知事は宅地建物取引業法第三条の2に基づき条件を付すことができ、Eが免許の更新に当たって付された条件に違反したときは、丙県知事はEの免許を取り消すことができる。

処分がなされるまで⇒従前免許は有効

他人名義は違反

免許換え申請期間⇒従前免許は有効

国交大臣と県知事は条件を付すことができ、違反した場合は任意で取り消すことができる。

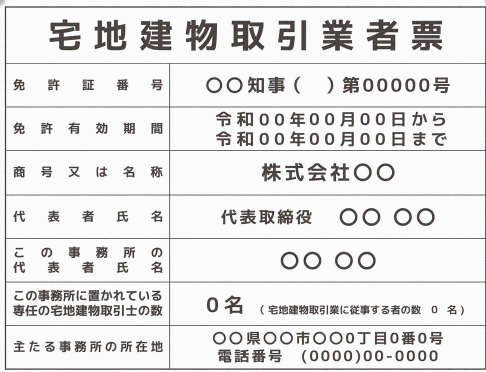

【事務所】

宅地建物取引業法第三条第1項に規定する事務所に関する次の記述の内、正しいものはどれか。

1.事務所とは、契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所を指すものであるが、商業と規模に搭載されていない営業所又は支店は事務所には該当しない。

2.宅地建物取引業を営まず他の兼業業務のみを営んでいる支店は、事務所には該当しない。

3.宅地建物取引業者は、主たる事務所については、免許証、標識及び国土交通大臣が定めた報酬の額を掲げ、従業者名簿及び帳簿を備え付ける義務を負う。

4.宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、30日以内に必要な措置を執らなければならない。

登記は関係ない

宅建業を営まない支店⇒事務所じゃない。

五点セット⇒専任の宅建士、帳簿、従業員名簿、標識、報酬

「船長従え、ヒョーホー」

専任の宅建士がいなくなったら、2週間以内に専任する。

【免許の基準】

宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.免許を受けようとする法人の非常勤役員が、警報第二四六条(詐欺)の罪により懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。

2.免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第二五二条(横領)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。

3.免許を受けようとする法人の事務所に置く専任の宅地建物取引士が刑法第二六一条(器物破損等)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることが出来ない。

4.免許を受けようとする法人の代表取締役が、刑法第二三一条(侮辱)の罪により拘留の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、他校が法人は免許を受けることが出来ない。

役員が欠格要件に該当⇒法人も免許を受けられない

執行猶予満了は刑の言渡しの効力を失う。⇒欠格要件に該当しない。

専任の宅建士⇒法人免許に影響なし。(法人でその役員又は、政令で定める使用人だけ)

拘留の刑⇒欠格要件でない。

禁固刑以上(禁固と懲役)、罰金刑(業法違反、暴行罪、脅迫罪、傷害罪、背任罪)⇒刑の執行終了、刑の執行を受けることがなくなった⇒五年間免許不可

【免許の基準】

宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1.A社は、不正の手段により免許を取得した事による免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅したが、合併に相当の理由がなかった。この場合においては、当該工事の日の50日前にA社の取締役を退任したBは、当該消滅の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

2.C社の政令で定める使用人Dは、刑法第二三四条(威力業務妨害)の罪により、懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた後、C社を退任し、新たにE社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてE社が免許を申請しても、Dの執行猶予期間が満了していなければ、E社は免許を受けることができない。

3.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第二四七条(背任)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から五円を経過していなければ、fは免許を受けることができない。

4.H社の取締役Iが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業法第六六条第1項第3号の規定に該当することにより、H社の免許は取り消された。その後、Iは退任したが、当該取消の日から5年を経過しなければ、H社は免許を受けることができない。

60日以内にその役員であった者⇒欠格要件

政令で定める使用人が欠格要件⇒その法人も免許不可

未成年の法定代理人が欠格要件⇒その未成年は免許不可

暴力団員⇒欠格要件。退任すれば、その法人は免許を受けられる。

【免許の基準】

宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者であるものが、道路交通法の規定に違反したことにより懲役の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。

2.宅地建物取引業者B社の取締役が、所得税法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。

3.宅地建物取引業者である個人Cが、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、Cの免許は取り消されることはない。

4.宅地建物取引業者D社の非常勤の取締役が、刑法第222条(脅迫)の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられたとしても、D社の免許は取り消されることはない。

政令で定める使用人が禁錮以上の刑⇒法人免許は取り消し

所得税法違反は欠格要件ではない。

宅地建物取引業法の罰金⇒免許取消事由の犯罪

脅迫罪による罰金⇒免許取消事由の犯罪

禁固刑以上(禁固と懲役)、罰金刑(業法違反、暴行罪、脅迫罪、傷害罪、背任罪)⇒刑の執行終了、刑の執行を受けることがなくなった⇒五年間免許不可

【免許の綜合問題】

宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.個人である建物取引業者A(甲県知事免許)が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に免許証を返納しなければならない。

2.法人である宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が、乙県知事から業務の停止を命じられた場合、bは、免許の更新の申請を行っても、その業務の停止の期間中は免許の更新を受けることが出来ない。

3.法人である建物取引業者C(国土交通大臣免許)について破産手続き開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Cを代表する役員Dは、その旨を主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

4.個人である宅地建物取引業者E(丙県知事免許)が死亡した場合、Eの一般承継人Fがその旨を丙県知事に届け出た後であっても、Fは、Eが生前締結した売買契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。

有効期限が過ぎても返納は不要。

業務停止処分期間中でも更新は可能。

破産手続きの開始⇒管財人が届け出。

取引を結了する目的の範囲内のみ、宅建業者とみなされる。

宅地建物取引業法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に新たに視点を設置して宅地建物取引業を営んでいる場合において、免許換えの申請を怠っていることが判明したときは、Aは、甲県知事から業務停止の処分を受けることがある。

イ 宅地建物取引業者Bが自ら売主として宅地の売買契約を成立させた後、当該宅地の引き渡しの前に免許の行こう期間が満了したときは、Bは、当該契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、宅地建物取引業者として当該取引に係る業務を行うことができる。

ウ Cが免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした場合には、その行為について刑に処せられていなかったとしても、Cは免許を受けることができない。

エ 宅地建物取引業者D(甲県知事免許)が乙県内に新たに視点を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行っているときは、Dは、甲県知事免許業者として、取引の相手方等に対し、法第35条に規定する重要事項を記載した書面及び法第37条の規定により交付すべき書面を交付することができない。

免許換えの申請を怠った⇒必要的免許取消。

取引結了まで業者とみなす。

欠格要件

免許換え処分があるまで従前の免許が有効。

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.宅地建物取引業者Aは、免許の更新を申請したが、免許権者である甲県知事の申請に対する処分がなされないまま、免許の有効期間が満了した。この場合、Aは、都愛うがい処分がなされるまで、宅地建物取引業を営むことができない。

2.Bは、新たに宅地建物取引業を営むため免許の申請を行った。この場合、Bは、免許の申請から免許を受けるまでの間に、宅地建物取引業を営む旨の広告を行い、取引する物権及び顧客を募ることができる。

3.宅地建物取引業者Cは、宅地又は建物の売買に関連し、兼業として新たに不動産管理業を営むこととした。この場合、Cは兼業で不動産管理業を営む旨を、免許権者である国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

4.宅地建物取引業者である法人Dが、宅地建物取引業者でない法人Eに吸収合併されたことにより生滅した場合、一般承継人であるEは、Dが締結した宅地又は建物の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされる。

更新申請から処分があるまでの間⇒従前の免許有効

免許を受けるまでは、業者としての活動は不可

兼業の変更は届け出不要

法人合併後、取引結了の範囲で業者とみなす。

宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.宅地建物取引業者A社が免許を受けていないB社との合併により消滅する場合、存続会社であるB社はA社の免許を承継することができる。

2.個人である宅地建物取引業者Cがその事業を法人化するため、新たに株式会社Dを設立しその代表取締役に就任する場合、D社はCの免許を承継することができる。

3.個人である宅地建物取引業者E(甲県知事免許)が死亡した場合、その相続人は、Eの死亡を知った日から30日以内に、その胸を甲県知事に届け出なければならず、免許はその届け出があった日に失効する。

4.宅地建物取引業者F社(乙県知事免許)が株主総会の決議により解散することとなった場合、その清算人は、当該解散の日から30日以内にその旨を乙県知事に届け出なければならない。

免許は承継できない。

死亡した日に免許は失効する。

解散は清算人、破産は管財人、合併は旧免許者の代表がそれぞれ30日以内に届け出。

宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.宅地建物取引業者Aが免許の更新の申請を行った場合において、免許の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときはAの従前の免許は、有効期間の満了によりその効力を失う。

2.甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が、乙県所在の宅地の売買の媒介をする場合、Bは国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。

3.宅地建物取引業を営もうとする個人Cが、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終えた日から5年を経過しない場合、Cは免許を受けることができない。

4.いずれも宅地建物取引士ではないDとEが宅地建物取引業者F社の取締役に就任した。Dが常勤、Eが非常勤である場合、F社はDについてのみ役員の変更を免許権者に届け出る必要がある。

更新申請中は処分があるまで従前の免許は有効。

知事免許でも全国どこでも営業はできる。

禁固刑以上の刑執行ご五年間は免許を受けられない。

役員の変更は、常勤、非常勤に関係なく届け出なければならない。

コメント