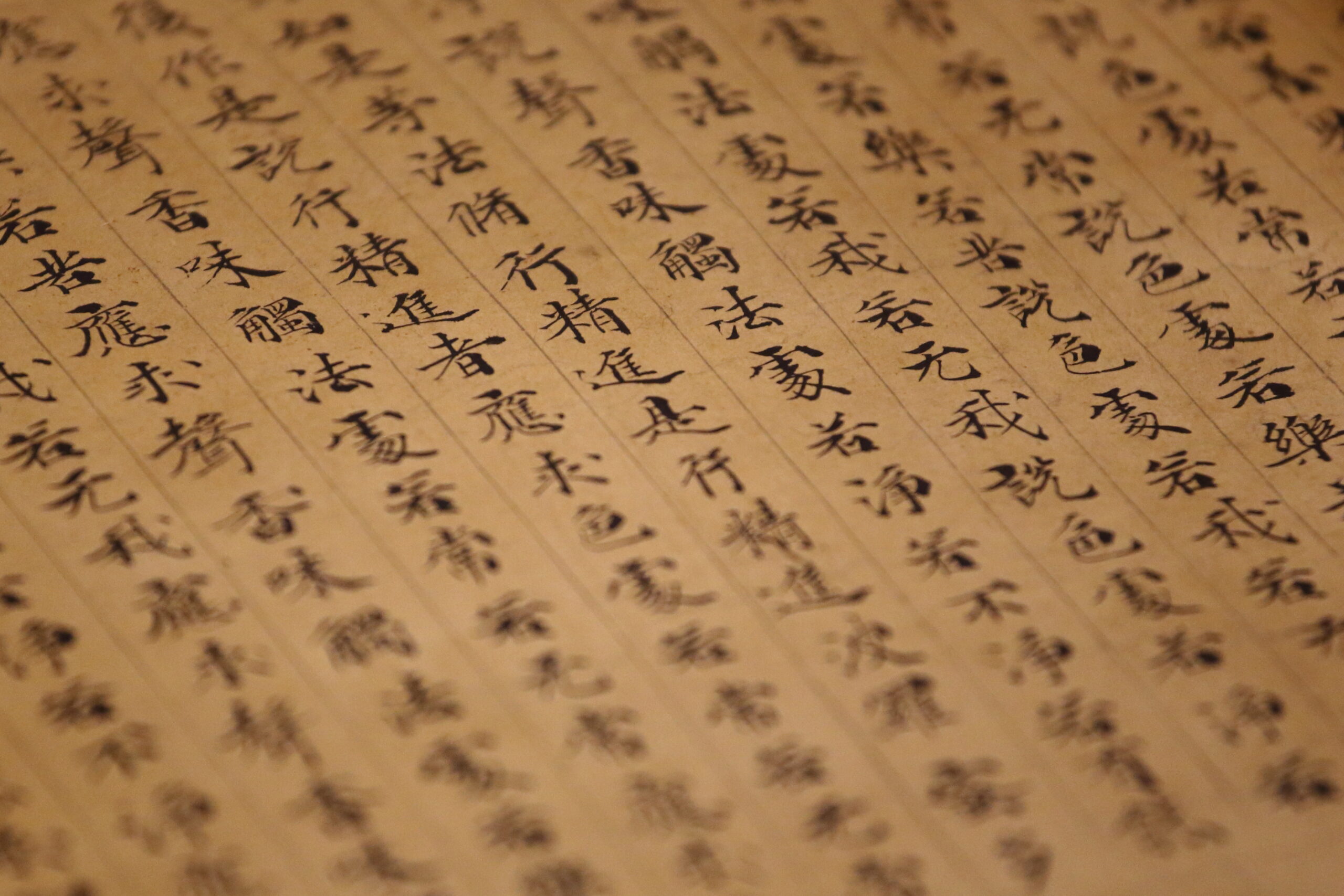

ビジネスの世界では「知行合一」という言葉があります。この言葉の源流は、明代中国の思想家・王陽明(おうようめい)が唱えた「陽明学」にあります。知識と行動の一致を説くこの教えは、現代のビジネスパーソンや経営者にも深い共感を呼んでいます。では、この陽明学とはいったい何なのでしょうか。

人間の内なる善性を信じる「心の哲学」

陽明学とは、中国明代の思想家・王陽明(王守仁、1472-1529)が創始した儒学の一派です。その本質は、人間の内面にある「良知」を重視する「心の哲学」といえるでしょう。

王陽明は「人の心、即ち天理である」と説きました。これは、人間の心そのものが宇宙の真理(天理)であるという考え方です。彼の思想の核心は、誰もが生まれながらに持っている「良知」を信じ、それを妨げるものを取り除くことで、人は自然と善を行うことができるという点にあります。

私が陽明学と出会ったのは、貿易事業の失敗から再起する過程でした。外部の知識ばかり求めるのではなく、自分の内なる判断力を信じることの大切さを痛感しました。陽明学の「良知」の考え方は、まさにこの体験と重なるものでした。

儒学における陽明学の位置づけ

儒学は中国思想の主流ですが、その流れの中で陽明学はどのような位置を占めているのでしょうか。

儒学は孔子を開祖とする学問体系で、後に孟子や荀子らによって発展させられました。宋代には朱熹(朱子)が「朱子学」を確立し、「性即理」(人間の本性は理である)という考え方を中心に据えました。朱子学では、外部の事物を「格物」(研究・考察)することで知識を得る「格物致知」が重視されていました。

対して王陽明は「心即理」(心そのものが理である)という立場から、自分の内なる良知を実現していく「致良知」を主張しました。これは孟子の「良知良能」の考え方を発展させたものといえます。

陽明学は、南宋の陸九淵(りくきゅうえん)に始まる「陸王心学」の流れを汲み、明代に最も影響力を持った思想となりました。理論より実践を重んじるその姿勢は、当時の社会的混乱の中で、行動的な知識人たちの共感を得たのです。

王陽明の生涯と学問形成

王陽明の思想は、彼の波乱に満ちた生涯と深く結びついています。

彼は浙江省余姚の出身で、若くして科挙に合格し官僚となりましたが、宦官・劉瑾の専横に反対したため、貴州の龍場(りゅうじょう)へ左遷されます。この逆境の中で彼は「龍場の大悟」と呼ばれる悟りを開き、「心即理」の境地に到達したといわれています。

「格物致知」の教えに従い、竹に向かって座禅し「理」を求めても何も得られなかった王陽明は、「心の外に理なし」という洞察にたどり着きました。これが彼の思想の出発点となりました。

その後、彼は少数民族の反乱鎮圧や寧王の乱の平定など、実務的な活動の中でも思索を深め、「知行合一」「致良知」という独自の思想体系を築き上げていきました。

王陽明の思想形成の道のりには、理論と実践の往復運動を通じて自らの思想を磨き上げてきた姿勢が見て取れます。

「知行合一」と「致良知」

陽明学の中核をなす概念が「知行合一」と「致良知」です。

「知行合一」とは、知ることと行うことは本来分離できないという考え方です。王陽明は「知は行の始めであり、行は知の完成である」と述べています。真に知っているならば必ず行動に現れるはずであり、行動なき知識は真の知識ではないという主張です。

例えば「親孝行が大切だ」と知っていても実際に行動しなければ、本当に知っているとは言えません。知識と行動が一致しない状態は、真の理解に達していないということなのです。

「致良知」は、人間の内なる良知(生まれながらに持つ善悪の判断能力)を実現していくことを意味します。王陽明は、学問の目的は外部の知識を収集することではなく、自らの内にある良知を明らかにすることだと主張しました。

企業経営に携わるようになってからの私は、まさに理論的な知識だけでなく、日々の実践を通じて自分の内なる判断力を磨くことの大切さを、身をもって学んできました。

現代社会における陽明学の意義

500年前の思想である陽明学が、なぜ現代の私たちに響くのでしょうか。

情報過多の現代社会では、知識はあふれているのに行動に移せない人が増えています。「分かっているけどできない」という問題は、まさに知行の不一致です。陽明学の「知行合一」は、この現代的な課題に対する一つの解答となりえます。

また、AI技術の発展により外部知識へのアクセスが容易になった今日、むしろ重要なのは「内なる判断力」です。これは陽明学が重視する「良知」に通じるものです。

ビジネスの現場でも、データや理論に頼るだけでなく、経験に裏打ちされた直感や判断力が重要であることは、多くの経営者が実感していることでしょう。私自身、年商30億を200億に伸ばす過程でも、数字だけでなく「現場の声」や「自分の直感」を大切にしてきました。

さらに、陽明学の「万物一体の仁」という考え方は、環境問題や社会的責任が問われる現代社会において、持続可能な倫理の基盤を提供する可能性を秘めています。

陽明学入門のすすめ

陽明学は難解に思えるかもしれませんが、その本質は極めてシンプルです。「自分の内なる良知を信じ、知と行を一致させる」—この一点に尽きます。

日常生活での実践方法としては、まず「知っているけどできていないこと」に注目してみましょう。健康のために運動すべきと知っていても実行していないなら、それは真に知っているとは言えないのです。知行の不一致を自覚することが、陽明学的実践の第一歩となります。

また、判断に迷ったときは外部の権威や流行に流されるのではなく、自分の内なる声に耳を傾けてみましょう。それが王陽明の言う「良知」の声かもしれません。

私は、あらゆる業界での経験から学んだことは、どんな状況でもウソをつかず、誠実であることの大切さです。これは陽明学の教えとも重なります。難しい理論より、まずは誠実に、自分の良心に従って行動してみることから始めてみてはいかがでしょうか。

次回は、朱子学と陽明学の違いについて掘り下げていきます。儒学の二大潮流の対比を通じて、陽明学の特徴がより鮮明になるでしょう。

コメント