古典に学ぶ

古典に学ぶ 第18回:「現代中国と陽明学」

新儒家による陽明学の再評価20世紀前半の中国では、伝統的な儒教思想が西洋的近代化の流れの中で批判の対象となることが多くありました。特に「五四運動」(1919年)以降、伝統文化への批判が強まり、陽明学も一時は過去の遺物と見なされる傾向がありま...

古典に学ぶ

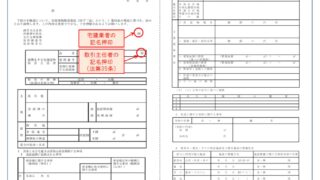

古典に学ぶ  宅建士

宅建士  古典に学ぶ

古典に学ぶ  古典に学ぶ

古典に学ぶ  古典に学ぶ

古典に学ぶ