過去問

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定よれば、正しいものはどれか。

1.宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、物件の買い付けの申し込みの前であっても宅地建物取引士証を提示しなければならないが、このときに提示した場合、後日、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証を提示しなくてものよい。

2.甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aは、乙件に主たる事務所を置く宅地建物取引業者Bの専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録を移転しなければならない。

3.宅地建物取引士の登録を受けるには、宅地建物取引士資格試験に合格した者で、2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものであり、法で定める事由に該当しないことが必要である。

4.宅地建物取引士は、取引の関係者から法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証の提示が義務づけられているため、宅地建物取引士証の提示をもって、従業者証明書の提示に変えることができる。

重説時には、宅建士証の提示が必要。

登録の移転⇒「することができる」任意。

試験に合格+2年以上の実務+欠格要件不該当が条件。

従業者証明書の提示に代えることはできない。

宅地建物取引士の登録及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.甲県で宅地建物取引士資格試験に合格した後1年以上登録の申請をしていなかった者が宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務することとなったときは、乙県知事あてに登録の申請をしなければならない。

2.登録を受けている者は、住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。

3.宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。

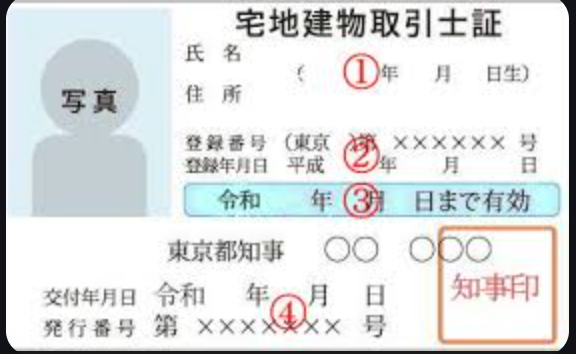

4.丙県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、丁県知事への登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、丁県知事から、移転前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする新たな宅地建物取引士証が交付される。

合格した試験を行った知事に申請する。

宅建士の登録⇒住所は登録事項なので、変更の申請が必要。

資格者の氏名、住所、生年月日、本籍、及び従事者ならば、業者の商号、免許番号が資格登録簿の登載事項。

勤務する業者の住所⇒資格登録簿の登載事項でない。

登録の移転による宅建士証の有効期間⇒残存期間。

宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア 宅地建物取引業者は、事務所に置く雄逸の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から30日以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から2週間以内に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を免許権者に届け出なければならない。

イ 未成年者も、法定代理人の同意があれば、宅地建物取引業者の事務所に置かれる専任の宅地建物取引士となることができる。

ウ 宅地建物取引業士は、重要事項説明書を交付するにあたり、相手方が宅地建物取引業者である場合、相手方から宅地建物取引士証の提示を求められない限り、宅地建物取引士証を提示する必要はない。

エ 成年被後見人又は被補佐人は、宅地建物取引士として都道府県知事の登録を受けることができない。

専任の宅地建物取引士の変更があった場合、2週間以内に必要な措置を執る必要がある。

専任の宅地建物取引士は原則、成年者。

取引相手が宅建業者の場合、請求がなければ宅建士証の提示は不要。

成年被後見人・被補佐人も宅建士の登録できる。

宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地又は建物の取引に関する実務の景観期間が2年に満たない場合であっても、試験に合格した日から1年以内に登録を受けようとするときには、都道府県知事が指定する講習を受講することにより、宅地建物取引士の登録を受けることができる。

2.宅地建物取引士証は、更新を受けることなくその有効期間が経過した場合、その効力を失うが、当該宅地建物取引士証を都道府県知事に返納する必要はない。

3.宅地建物取引士は、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義で宅地建物取引士である旨の表示をしたときは、法第68条の規定に基づく処分の対象となるが、当該他人が宅地建物取引士の登録を受けた者であるときはこの限りでない。

4.宅地建物取引業者は、その事務所唯一の専任の宅地建物取引士が宅地建物取引士証の有効期間の経過により効力を失い宅地建物取引士でなくなったときは、2週間以内に法第31条の3第1項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。

実務経験2年未満⇒国交大臣が主催する実務者講習を受講(厳密には、経験者と同等以上の能力を有すると認めた者)、都道府県知事の講習は『更新」時。

宅建士証は効力を失えば、返納しなければならない。

名義貸しは、指示処分又は事務禁止処分。

専任の宅建士に変更があった場合、2週間以内に必要な措置。

宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士資格登録、宅地建物取引士及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は変更の登録申請を、また、破産手続き開始の決定を受けた場合はその旨の届け出を、遅滞なく、登録している都道府県知事に行わなければならない。

イ 宅地建物取引士証の交付を受けようとする者(宅地建物取引士資格試験合格日から1年以内の者又は登録の移転に伴う者を除く)は、都道府県知事が指定した講習を、交付の申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。

ウ 宅地建物取引業法第35条に規定する事項を記載した書面への記名及び同法第37条の規定により交付すべき書面への記名については、専任の宅地建物取引士でなければ行ってはならない。

エ 宅地建物取引士は、事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなければならないが、提出しなかったときは10万円以下の加療に処せられることがある。

死亡等は30日以内に届け出。

6ヶ月以内に行われる都道府県知事が指定する講習を受講しなければならない。

35条・37条書面は専任でなくてもよい。

事務禁止処分⇒宅建士証提出、違反した場合は10万円以下の科料に処せられることがある。

宅地建物取引士の登録及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.宅地建物取引士の登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合でも、その住所に変更があれば、登録を受けている都道府県知事に変更の申請をしなければならない

2.宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならず、この行為には宅地建物取引士としての職務に必ずしも特設関係しない行為や私的な行為も含まれる。

3.宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、その際、個人情報保護の観点から宅地建物取引士証の住所欄にシールを貼った上で提示することが認められている。

4.宅地建物取引士証に記載される宅地建物取引士の氏名については現姓を用いなければならず、旧姓を併記することは認められていない。

住所は登録事項⇒変更届必要

私的な行為も含まれる

住所は隠してもOK

希望すれば旧姓の併記も可能

宅地建物取引士資格登録又は宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県で宅地建物取引業に従事することとなったため乙県知事に登録の移転の申請をしたときは、移転後新たに5年を有効期間とする宅地建物取引士証の交付を受けることができる。

イ 宅地建物取引士は、取引の関係者から宅地建物取引士証の提示を求められたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、従業者証明書の提示を求められたときは、宅地建物取引業者の代表取締役である宅地建物取引士は、当該証明書がないので提示しなくてよい。

ウ 宅地建物取引士が心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国道交通省令で定める者となった場合は、その法定代理人は、3ヶ月以内に、その旨を登録している都道府県知事に届け出な刈ればならない。

エ 宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることはないが、専任の宅地建物取引士は、その氏名が宅地建物取引業者名簿に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される。

住所変更⇒従前の宅建士証の残存期間

代表取締役も従業者証明書の提示義務

「死亡等の届出」は30日以内に行う。

宅建士資格登録簿は一般閲覧不可。業者名簿は一般閲覧可。ただし、業者名簿に専任の宅建士の氏名は登載事項ではない。

コメント